Gefastet wird schon lange, beispielsweise aus religiösen, gesundheitlichen oder auch aus ethischen Gründen. Je nachdem, wie lange und in welcher Form man das Fasten angeht, können wichtige Prozesse im Körper angestoßen werden. So ist etwa seit geraumer Zeit der Verzicht von Alkohol zum Jahresbeginn für viele üblich. Oft wird auch für eine bestimmte Zeit auf Fleisch oder Zucker verzichtet. Doch was passiert, wenn man 36 Stunden komplett auf Nahrung verzichtet? Das ist auch die Zeitspanne, die etwa beim sogenannten „Alternate Day Fasting“ angestrebt wird, bei dem eine 36:12-Relation gilt – 36 Stunden fasten, dann 12 Stunden essen.

Über den sogenannten Hungerstoffwechsel können Menschen theoretisch ziemlich lange ohne Essen überleben. Lediglich eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist zum Überleben zwingend notwendig. Dass der menschliche Körper theoretisch so lange fasten und auf Nahrung verzichten kann, ist im Übrigen unserer Geschichte zu verdanken. Früher gab es nicht immer ausreichend Essen, in der modernen Gesellschaft es ist es jedoch nahezu jederzeit verfügbar. Doch was passiert denn nun genau in unserem Körper, wenn wir Fasten?

Studien belegen positive Wirkung von gezieltem und gesundem Fasten

Das zeigt eine eindrückliche Simulation des YouTube-Kanals „Wellness Wise“. Dabei handelt es sich zwar nicht um eine offizielle gesundheitliche Einrichtung. Die in der Simulation gezeigten Phasen beruhen aber auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Nach vier Stunden Fasten sinkt zunächst der Insulinspiegel; dann beginnt der Körper, die etwa durch Zucker gespeicherte Energie zu verbrennen. Das ist auch der Grund, weshalb im Alltag auch abseits des Fastens von ständigen Snacks abgeraten wird – irgendwann muss der Insulinspiegel zur Ruhe kommen. Nach acht Stunden wird dieser Effekt sowie die Glykogen-Verbrennung – als der Verbrauch der im Körper gespeicherten Kohlenhydrate – verstärkt.

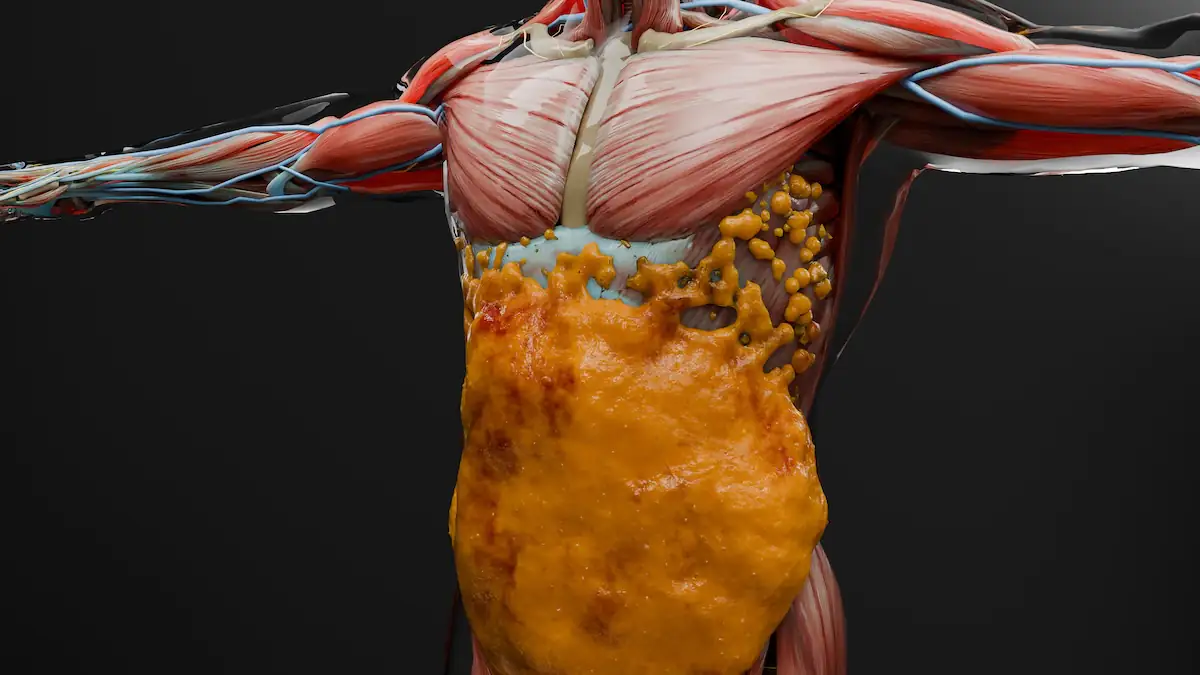

Nach zwölf Stunden setzt wiederum die sogenannte Ketose ein; ein Prozess, der etwa auch bei einer ketogenen Ernährung angestrebt wird. In diesem Stoffwechselzustand nutzt der Körper zur Energiegewinnung Fett statt Kohlenhydrate. Nach 16 Stunden Fasten kommt es dann angeblich zur sogenannten Autophagie. Aus dem Griechischen übersetzt bedeutet das soviel wie „Selbst-Essen“. Zwar gibt es dazu auch einige Stimmen aus der Wissenschaft, die darauf hinweisen, dass der Zusammenhang zwischen Fasten und Autophagie noch nicht richtig untersucht wurde. Dass dieser in welcher Form auch immer besteht, weisen wiederum andere Studien nach. Grob gesagt beschreibt Autophagie aber einen Recycling-Prozess der Zellen im Körper, bei dem körpereigenes Gewebe „verzehrt“ wird, um beschädigte Zellen und Giftstoffe abzubauen.

36 Stunden Fasten verbessert den Stoffwechsel und stößt weitere Prozesse an

Nach 24 Stunden Fasten kommt es dann in dem Video von „Wellness Wise“ zu einer umfassenden Zellreparatur, während Entzündungen abnehmen und die Insulinempfindlichkeit zunimmt. 30 Stunden nach Beginn des Fastens kommen laut der Simulation zudem Wachstumshormone ins Spiel, die sprunghaft ansteigen, was den Muskelerhalt und den gleichzeitigen Fettabbau begünstigen soll. Nach 36 Stunden erreicht die Autophagie dann ihren Höhepunkt, was sich an einem beschleunigten Stoffwechsel und der Geweberegenartion zeigen soll.

Im Detail lässt sich die Simulation nicht bestätigen. Die grundlegenden Prozesse stimmen allerdings. So soll das „Alternate Day Fasting“ Studien zufolge etwa mehrere Vorteile bieten, wie auch das Helios Klinikum schreibt. Zum einen ist ein Rückgang des Bauchfettes und eine Senkung der Cholesterin-, Blutdruck- und Blutzuckerwerte zu beobachten. Auch Entzündungsparameter im Körper gehen durch diese Art des Fastens zurück, während die Fettverbrennung angekurbelt wird. Für ein noch radikaleres Fasten-Experiment entschied sich im Übrigen der YouTuber Justin Dorff, der in einem Video die Auswirkungen auf seinen Körper zeigt, nachdem er eine komplette Woche nicht gegessen hatte.