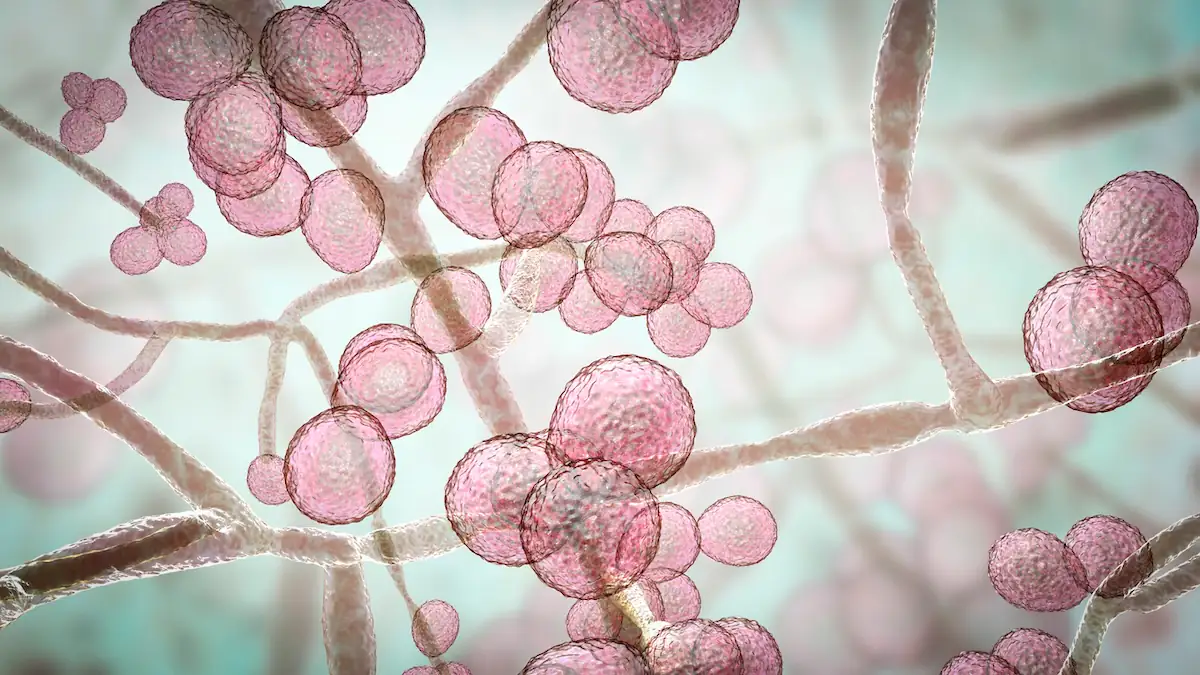

Wie unter anderem auch ein Bericht des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (kurz: ECDC) hervorgeht, breitet sich die als „Candida auris“ oder auch „Candidozyma auris“ bekannte Pilzart zunehmend auch in Europa aus. Dabei handelt es sich um einen Hefepilz, der nicht nur deshalb so gefährlich ist, weil er Krankheiten hervorruft. Er ist außerdem gegen verschiedene Medikamente resistent. Das macht ihn vor allem für Menschen zum Problem, die bereits krank sind und ein geschwächtes Immunsystem haben – in Krankenhäusern keine Seltenheit. Und genau dort verbreitet sich der Pilz zusehends.

Dem Bericht des ECDC zufolge lag Deutschland bei den zwischen 2013 und 2023 gemeldeten Fällen in der EU auf Platz fünf. Davor rangieren –in aufsteigender Reihenfolge – noch Rumänien, Italien, Griechenland und Spanien. Dabei sieht man allerdings, dass ein Großteil der registrierten „Candida auris“-Fälle im Jahr 2023 registriert wurden, Tendenz also steigend. Der Pilz wurde erstmals im Jahr 2009 in Japan entdeckt. Seine stete Verbreitung verdankt er auch seiner Fähigkeit, auf diversen Oberflächen zu überleben und per Schmierinfektion übertragen zu werden. Dabei kann er – vor allem bei kranken Personen – schwerste Infektionen verursachen.

„Candida auris“ vor allem für Immungeschwächte lebensbedrohlich

Dem ECDC zufolge seien die gemeldeten Zahlen allerdings nur die Spitze des Eisbergs. In vielen Ländern gebe es nämlich keine systematische Erfassung von „Candida auris“. Das mache eine genaue Einschätzung der Lage schwierig. Dabei seien frühzeitige und wirksame Schutzmaßnahmen vor allem in Krankenhäusern und für bereits kranke Patientinnen und Patienten wichtig. Gelangt der Pilz nämlich einmal in den Blutkreislauf, kann er eine Blutvergiftung herbeiführen, die nicht selten tödlich endet.

Abseits dieser vulnerablen Gruppen ist „Candida auris“ allerdings in den meisten Fällen ungefährlich. Der „Tagesschau“ zufolge würden viele Betroffene von dem Befall nicht einmal etwas merken. Experte Oliver Kurzai erklärte dazu unter anderem dem „Science Media Center“, dass die Verbreitung des Pilzes in Deutschland noch eine Rarität sei, die vor allem Epidemiologinnen und Epidemiologen beschäftigen würde. „Aber für den einzelnen individuellen Patienten ist die Wahrscheinlichkeit, damit in Kontakt zu kommen, niedrig“, wird Kurzai zitiert.